最速で御社の経営計画書を作成する「経営計画書サンプル」

あなたはビジネスにおいて、感情をどの程度重視していますか?

経営者の方は、感情がビジネスやマネジメントにいかに影響をもたらすか実感しているかもしれません。

“感情的”と聞くと、非論理的で唐突、職場では受け入れられにくいものとみなされがちです。特に感情的になりすぎたことで、過去に失敗や後悔をした経験のある方もいるかもしれません。

しかし、従業員の※燃え尽き症候群が懸念される昨今、感情そのものは過小評価されるべきではありません。なぜなら感情というものは、他人を理解し共感する、チームを活性化させる、自分を理解し動機づける、といった思考、推論、そしてマネジメントに結びつく不可欠な要素だからです。

目次

→ 経営者向け!まずは無料で、経営計画書作成セミナーを受けてみる。

経営計画書テンプレートを無料ダウンロード

すぐに使える経営計画書テンプレートをご用意しています。

年間1000社以上が活用し、経営理念、数値目標、行動計画が書きやすいフォーマットで、初心者でも安心です。

EI(Emotional Intelligence)-感情知能-を知っていますか

EIとは、Emotional Intelligence(エモーショナルインテリジェンス)の略であり感情知能や心の知能とも呼ばれています。

1980年代にピーター・サロベイとジョン・D・メイヤーによって発案され、1995年にダニエル・ゴールマンの著書『Emotional Intelligence』がニューヨークタイムズのベストセラーになり、EIという言葉が広く知られるようになりました。

とはいえ、感情知能と聞いてもピンと来づらいかもしれません。

ざっくり言うと「感情」の「知能」、つまり自分や人の感情を理解しコントロールし、自分の思考や行動の指標にする能力として使われています。

感情知能の5つの指標

ゴールマンによれば感情知能には、5つの指標があり、これらは実践を通して習得できるスキルとしています。

- 自己認識 – 自分の長所、短所、意欲、価値観、他者への影響を知ること

- 自己規制 – 衝動や気分をコントロールすること

- モチベーション – 達成のための達成を愛すること

- 共感 – 他人の感情を理解する

- ソーシャルスキル – 相手と信頼関係を築き、相手を望ましい方向へ導くこと

海外では、感情知能の高さがリーダーの資質として非常に重要視されていることはご存じでしょうか。ハーバード・ビジネス・レビュー誌によると、「テクニカルスキルは敷居の高い能力であり、エグゼクティブポジションの入門条件である。しかし、エモーショナル・インテリジェンスは不可欠である。」 と述べています。

リーダーが正しい判断を下し、問題解決のために最適な行動を取り、成功するためには、感情を認知しコントロールできる能力は必要不可欠であるということです。

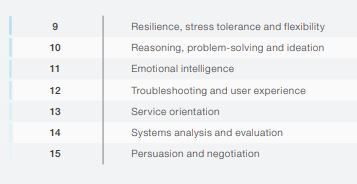

2025年までに需要が高まるスキルで11位

参照:Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum.

さらに、世界経済フォーラムの2020年版「Future of Jobs Report」において、2025年までに需要が高まるスキル・スキル群の中で、データ分析や問題解決能力、テクノロジーやデザイン分野のスキルなどに続いて、EIは11位となりました。

EIスキルの高い人材は、世界的に需要があることがわかります。

感情を重視するということの必要性

それでは、どうして感情を重視することが、リーダーの資質として必要なのでしょうか。

人の感情の理解につながる

ビジネスの世界は、実は感情で動いているケースが多いです。

部下の機嫌が悪いとき、その背景には家庭や個人的な問題など、感情的な理由があるはずです。論理だけで物事を判断しようとする人は、そのような状況を当然と考えることができません。

これはビジネスマンにとって致命的なことです。仲間やビジネスをする相手には、機嫌の良し悪しがあって当たり前であり、それを当たり前のこととして受け入れなければなりません。

自分に気分の浮き沈みがあれば、相手にもあって当然です。

自分の感情を大切にすることで、相手も感情で動いていることをより理解できるようになります。そうすると、相手と上手に付き合えるようになります。ネガティブな感情にも対応でき、それを受け入れることができるようになります。

感情知能の高い経営者は従業員の健康的な職場環境を作る

社員数が減少し、燃え尽き症候群が増加する中、社員がより健康的な職場環境を求めて仕事を辞めることに躊躇していないことは明らかです。最近の海外の調査では、10人中7人の従業員が、自分の健康をより良くサポートしてくれる職場があれば、今の仕事を辞めたいと答えています。

従業員がサポートされていると感じられるかどうかには、経営者が重要な役割を担っています。

もし、経営者が常にチームに不満を漏らし、不安を煽るようなチャットを送り、曖昧なフィードバックしかせず、具体的に何を改善すべきかがわからないのであれば、社員に数日の休暇を与えたところで、彼らの気分が良くなることはないでしょう。

つまり、優れた経営者は感情知能を第一に考えているのです。彼らは、無愛想な発言がチームに与える影響を理解し、自分自身の感情を認めて調整する時間をとり、自分の悪い日がチームにとって悪い週にならないように努力します。

感情知能の高い経営者が行う5つのこと

ここからはこちらの記事を参考に、従業員が心理的な安心感を得るために、感情知能の高い経営者が行っている5つのことを紹介します。

1.感情を漏らさずに自分の感情を表に出すことを実践する

経営者としてのあなたの役割は、信頼を築くための共有と、信頼を壊しかねない「過剰な」共有の間の微妙なラインを歩くことです。あなたの気持ちについてあまりに多くを語りすぎてしまうと、あなたの権威を失墜させ、チームを不安定にさせてしまいます。ですから、もしあなたがリーダーなら、「ストレスでどうしたらいいかわからないんだ」というようなぼやきは避けましょう。

では、どうすれば部下に負担をかけずに心を開くことができるのでしょうか。それは、感情を漏らさずに自分の感情を表に出すことを実践し、その上で進むべき道を示すことです。次のような表現がよいでしょう。「私は〇〇のために〇〇を感じている。しかし、ここで私はそれを良くするために次に行うことを計画しています。〇〇〇〇。そして、私があなたにお願いしたいことは、次のとおりです- ”

例えば、「大きな締め切りに向けて、みんな頑張っているのは知っています。私も、あなたも、長時間労働を実感している。緊急でないミーティングをいくつかカレンダーから外し、頭を休ませる時間を作りましょう。」

2.感情的に校正された文章を書く

とくにリモートによって報告者と顔を合わせないことが増えた時代に多く起こりやすいミスコミュニケーションで、これは、研究者が「ネガティビティ・バイアス」と呼んでいるもので、つまり、書かれた内容が意図的にポジティブなトーンやインパクトを持っている場合、それをニュートラルなものとして認識してしまうのです。つまり、書かれた内容がポジティブなトーンやインパクトを意図したものであれば、それをニュートラルなものとして認識し、ニュートラルでなければ(「確かに」とか「OK」とか)、ネガティブなものとして見てしまうのです。

そこで、次に部下にメッセージを送ろうとするときには、一旦立ち止まって、相手の立場に立って感情的に書いた文章を校正してみましょう。午後9時に「明日また話しましょう」というメモを送るのではなく、「あなたのスライドは全体的に素晴らしいですが、いくつか小さなコメントがあるので、ぜひ明日話しましょう」という意味なのです。

この2つの例を見てみると、最初のメッセージは相手がドキドキして眠れなくなる可能性が高いのに対し、2番目のメッセージははるかにストレスが少ないことがわかります。

3.部下を個人として知ることに時間を費やすこと

一人ひとりの才能や改善点を把握し、それに応じた仕事を割り当てることで、チームメンバーはベストな状態で働くことができます。また、優秀な人材を確保できる可能性も高くなります。その証拠に、自分の能力が仕事に活かされていると感じている人は、退職する確率が7倍も低いのです。

また、部下を個人として知ることに時間を費やすことは、チーム内の燃え尽き症候群を予防する最善の方法の一つです。最近の調査によると、2021年に管理職が最も苦労したことの1つは、部下がどこのサポートを必要としているかを理解することでした。1on1で、部下に次のような質問をし、言われたことを行動に移しましょう。

- 今週、あなたをより良くサポートするために、私にできることは何ですか?

- 今、あなたにはどのような柔軟性が必要ですか?

- 今の仕事量はどのように感じていますか?私にできることは?

- この一ヶ月で最も楽しかったプロジェクトは何ですか?

弊社では、経営計画書にコミュニケーションに関する方針を定め、組織が活性化しストレスなく働けるような仕組みづくりを目指しています。

4.自分の感情表現の傾向を知る

あなたは隠し事はしない性格ですか?それとも、無口な性格ですか?感情を表現することにどれだけ抵抗があるかということになると、私たちはそれぞれ、ある一定の範囲に収まっています。一方は、私が「オーバーエモーター」と呼ぶ、物事を強く感じ、それを目に見える形で言葉にして表現する人たちです。もう一方は「アンダーエモーター」、つまり、それほど強く感じず、感情をほとんど表に出さない人たちです。どちらが良い悪いということではありませんが、自分がどちらのタイプに属するかを知っておくと、状況に応じて自分の行動を調整することができます。

例えば、あなたの上司の一人は、”オーバーエモーター “であるとします。彼は、嫌なことがあると、部下とのやりとりに支障をきたす傾向があるかもしれません。一方の上司は”アンダーエモーター”で、うまくいった仕事に対してあまり興奮せず、自分のチームが十分に評価されていないと感じるかもしれません。

優れたマネージャーは、自分の傾向を認め、”イーブン・エモーター”のように行動するために小さな変化を起こします。オーバーエモーターの上司は、ビデオ通話に参加する前に、朝からバタバタしていて週1回のチームミーティングが台無しにならないよう、少し時間を取るかもしれませんし、アンダーエモーターの上司は、心地よく感じる以上に賞賛や感謝の気持ちを表現するよう努力するかもしれません。

5.フィードバックはギャップを埋めるものである

成長の機会がないと感じている社員は、なんと8倍も会社を辞めたがっているのです。つまり、社員が成長し、最終的に昇進するために必要なフィードバックを与えることが、これまで以上に重要なのです。しかし、型にはまった中途半端なフィードバックは、役に立つどころか、かえって人を傷つけてしまうことがあります。

単にアドバイス(悪く言えば批判)するのではなく、別のやり方を提案し、それがどのように相手のためになるかを説明する。覚えておくと便利なのは、フィードバックはギャップを埋めるものだということです。相手がどうなってほしいのかを明確にし、そこに到達するための明確なアドバイスをする。そして最も重要なことは、あなたにはそのギャップを埋める能力があると信じていることを強調することです。最初にこう言えば、部下は何を改善すべきなのか、もっと受け入れてくれるはずです。「私がこのようなコメントをするのは、あなたに対して非常に高い期待を持っているからであり、あなたならそれを達成できると確信しているからです。」

これらは小さなステップに思えるかもしれませんが、従業員が職場でどのように感じているかを大きく変えることができるのです。パンデミックによって、仕事や生活はすでに十分にストレスの多いものになっています。経営者としてのあなたの仕事は、部下に不必要な不安を増やさないようにすることです。

7日間で成果の出る経営計画書は作れます。

それは、失敗しない経営計画書の作り方のコツや必要なことを押さえているからです。

成果が出るとはどういうことか。

- 立てた目標を実現できる会社になる

- 社員が社長の方針を理解し辞めない会社になる

- 銀行が会社の味方になる

上記のことを達成させるための道具となります。

このような経営計画書を作っていませんか?

- -銀行を説得するための資料でしかない。

- -作成しただけで、社員と共有していない。

- -前向きで実現可能な数値計画になっていない。

- -社員のモチベーションが上がらない。

5年後の自社の姿を今決めておけば、それに近づける。

あなたの会社の明るい未来を創るために、価値ある経営計画書を作ってみてはいかがでしょうか。

関連する記事はこちら

経営計画書づくりを、迷わず進める

経営計画書の使い方から、数値目標・行動計画の落とし込みまで。

経営者の疑問やお悩みを解決する Zoomオンラインセミナーを開催しています。

経営計画書を初めて作る経営者向けに、

セミナー後すぐ、次にやるべきことが明確になる内容です。

- 経営計画書がなぜ必要なのか、目的の整理

- 経営計画書で、銀行を味方につけるためのポイント

- 数字・方針・行動計画をどうつなげるのか

- 初めて作る際につまずきやすいポイント

開催日時

- 1/28(水) 10:00–12:00(Zoom)

- 2/4(水) 10:00–12:00(Zoom)

- 2/16(月) 10:00–12:00(Zoom)

- 2/25(水) 10:00–12:00(Zoom)

- 3/4(水) 10:00–12:00(Zoom)